Tod durch Hunger: Bücher über den Holodomor

Jährlich am vierten Samstag im November gedenken Ukrainerinnen und Ukrainer den Millionen von Opfern der großen Hungersnot 1932/33. Wir stellen zwei Sachbücher vor, die deutsche Leser an das Thema heranführen.

von Frank Kaltofen

1993, knapp zwei Jahre nach dem Ende der Sowjetunion, gedachte die nunmehr unabhängige Ukraine erstmals offiziell der Opfer des Holodomor. Inzwischen wird jeweils am vierten Samstag im November dieser „Tag des Gedenkens an die Opfer des Holodomor“ (ukrainisch: День пам'яті жертв голодоморів) begangen.

Der Begriff Holodomor, abgeleitet von den ukrainischen Worten holod und mor, bedeutet so viel wie ‚Tötung durch Hunger‘ oder ‚Massentod durch Hunger‘. Bezeichnet wird damit jene staatlich herbeigeführte Hungersnot, die vor allem in den Jahren 1932/33 in der Ukrainischen SSR (aber nicht nur dort) Millionen von Leben kostete.

Während der Sowjetherrschaft wurde die Hungerkatastrophe verschleiert und tabuisiert; erst im Laufe der 1980er Jahre, in der Ära Gorbatschow, gab es erste Forschungen ukrainischer Wissenschaftler zu dem Verbrechen.

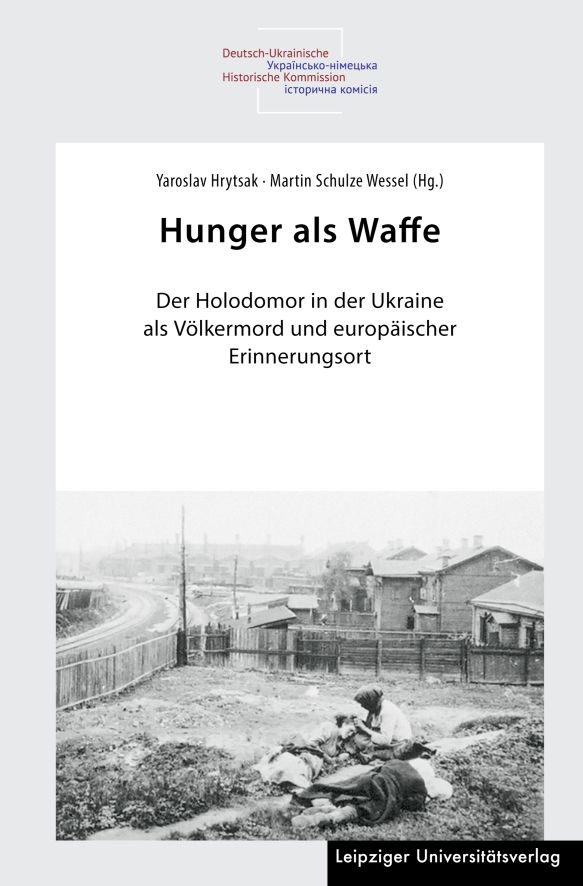

Der Holodomor sei insbesondere ab 1991 zu einem „zentralen verbindenden Erinnerungsort für die Ukrainer“ geworden, schreiben die beiden Herausgeber Yaroslav Hrytsak und Martin Schulze-Wessel in ihrem Einleitungskapitel zu Hunger als Waffe – Der Holodomor in der Ukraine als Völkermord und als europäischer Erinnerungsort. Der Sammelband der Deutsch-Ukrainischen Historischen Kommission, erschienen im Leipziger Universitätsverlag, umfasst zehn Kapitel zu verschiedenen Fokusthemen und im Anhang zusätzlich über vierzig Seiten mit Zeitzeugenberichten zum Holodomor, darunter Briefe und Oral-History-Interviews.

Die Herausgeber Hrytsak und Schulze-Wessel bescheinigen „dem sowjetischen Vorgehen einen genozidalen Charakter“ – und adressieren damit eine seit Jahrzehnten geführte Debatte: Der vom polnischen Juristen Raphael Lemkin geprägte Genozid-Begriff, der sich nach dem Zweiten Weltkrieg im internationalen Recht etablierte, werde in der deutschen Geschichtswissenschaft für den Holodomor häufig zurückgewiesen, so Hrytsak und Schulze-Wessel. Im englischen Sprachraum nutzen Historikerinnen und Historiker hingegen durchaus die Charakterisierung genocide für die staatlich verursachte Hungerkatastrophe.

Dass trotz sowjetischer Vertuschungsversuche auch Zeitgenossen bereits von der Hungersnot wussten – wissen konnten – verdeutlicht der Beitrag von Andreas Kappeler: Er wertete für seine Untersuchung insgesamt 50 Zeitungen aus Österreich, Großbritannien, Frankreich und Deutschland aus. Häufig handelte es sich um kurze Meldungen über „Probleme der Nahrungsmittelversorgung und das Auftreten von Hunger“, doch fanden sich durchaus auch drastische Schilderungen („Leichen auf den Straßen; Fälle von Kannibalismus“). Bemerkenswert ist Kappelers Feststellung, dass durch den Fokus vor allem rechtsgerichteter Zeitungen auf diese Gräuel damals ein „Misstrauen gegenüber den Schreckensmeldungen aus der Ukraine“ in der eher gemäßigt-liberalen Öffentlichkeit entstand.

Insgesamt bietet der Sammelband eine vielschichtige Auseinandersetzung mit dem Holodomor und spart dabei auch transnationale Verflechtungen von Erinnerungskultur nicht aus. Man darf allerdings nicht vergessen: Es handelt sich um eine wissenschaftliche Aufsatzsammlung, die an einigen Stellen Vorkenntnisse bei der Leserschaft voraussetzt und sich auf einer reichlich komplexen, akademischen Sprachebene bewegt.

„Die Sowjetisierung der Ukraine begann nicht mit der Hungersnot und endete nicht damit.“

Anne Applebaum in ihrem Buch Roter Hunger

(Fotorechte: © Maciej Zienkiewicz)

Wieder neu auf Deutsch: Anne Applebaums Red Famine

Ein umfangreicheres, dafür aber an eine interessierte Laien-Leserschaft gerichtetes Sachbuch zum Holodomor hat jüngst eine Neuausgabe in deutscher Sprache erlebt: Roter Hunger: Stalins Krieg gegen die Ukraine. Autorin ist Anne Applebaum, die in den letzten Jahren als kritische Stimme zu Autoritarismus im Allgemeinen (Die Achse der Autokraten, 2024) und Putins Expansionspolitik im Besonderen zu vernehmen war.

Die US-amerikanisch-polnische Journalistin und Historikerin, für ihr Gesamtwerk mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels 2024 ausgezeichnet, hatte 2017 ein international beachtetes Sachbuch zur Geschichte des Holodomor veröffentlicht: Im englischen Original unter dem Titel Red Famine – Stalin’s War on Ukraine erschienen, avancierte Applebaums umfassender Band seitdem gleichermaßen zum Bestseller und zum Standardwerk.

Dabei ist Roter Hunger mit über 500 Seiten ein ziemlicher Koloss; mehr als 50 Seiten davon entfallen allerdings schon auf die minutiösen Quellenbelege. Ähnlich wie die Herausgeber des oben genannten Sammelbandes nennt Applebaum dabei die Zahl von „mehr als 3,9 Millionen“ Opfern in der Ukraine. Als tiefergehende geschichtswissenschaftliche Analyse beleuchtet ihr Buch aber auch die Vorgeschichte des Holodomor: etwa den ukrainischen Bauernaufstand 1918 bis 1920, eine erste Hungersnot (auch diese nicht nur in der Ukraine) im Jahr 1921 sowie die Wirtschafts- und Getreidekrise 1927/1928, als bereits Versuche der sowjetischen Führung scheiterten, die Bauern in Kollektivwirtschaften zu zwingen.

Eindrücklich und detailliert beleuchtet sie die relevanten Entwicklungen von 1917 bis 1934 und darüber hinaus. Als Zweck der sowjetischen Politik identifiziert sie dabei „die Zerstörung des ukrainischen Nationalbewusstseins und die Zerschlagung jeder ukrainischen Infragestellung der sowjetischen Einheit“.

Ein eigenes Kapitel widmet Applebaum der Vertuschung der Hungerkatastrophe, die bereits vor deren eigentlichem Höhepunkt eingesetzt habe und mit Repressionen sowie Zensusfälschungen einherging: „Während die Reaktion auf die Hungersnot von 1921 eine prominente und weithin gehörte Bitte um internationale Hilfe gewesen war, reagierte man auf die Hungersnot 1933, indem man im In- und Ausland jegliche ernsten Lebensmittelengpässe kategorisch leugnete. Die Hungersnot sollte verschwinden, als habe es sie nie gegeben.“

Liest man schließlich den Epilog ihrer Untersuchung, wird sehr deutlich, dass Applebaum dieses Buch noch weit vor dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine geschrieben hat. Denn sie bilanziert darin: „Weil die Hungersnot so verheerend war, so umfassend verschwiegen wurde und sich so tiefgreifend auf Demographie, Psychologie und Politik der Ukraine auswirkte, prägt sie weiterhin das Denken von Ukrainern und Russen über sich selbst und übereinander“ – doch inzwischen ist dieses Denken gewiss von sehr viel rezenteren Gräueltaten geprägt. Und auch über diese gilt es, Bücher zu schreiben, doch sicher nicht erst mit dem Abstand von Jahrzehnten.

Yaroslav Hrytsak & Martin Schulze-Wessel (Hg.):

Hunger als Waffe – Der Holodomor in der Ukraine als Völkermord und als europäischer Erinnerungsort

Leipziger Universitätsverlag 2024

Hardcover, 318 Seiten

Anne Applebaum:

Roter Hunger – Stalins Krieg gegen die Ukraine

Pantheon Verlag 2025

Paperback, 544 Seiten