Kolumne: Sprachliche und geologische Schätze Mitteldeutschlands

Was steckt hinter den Orts- und Flurnamen in der Region Mitteldeutschland? Die Kolumne in unserem Kulturressort beleuchtet die Bedeutungen und Geschichte(n) hinter den landschaftlichen Bezeichnungen.

von Barbara Aehnlich und David Brosius

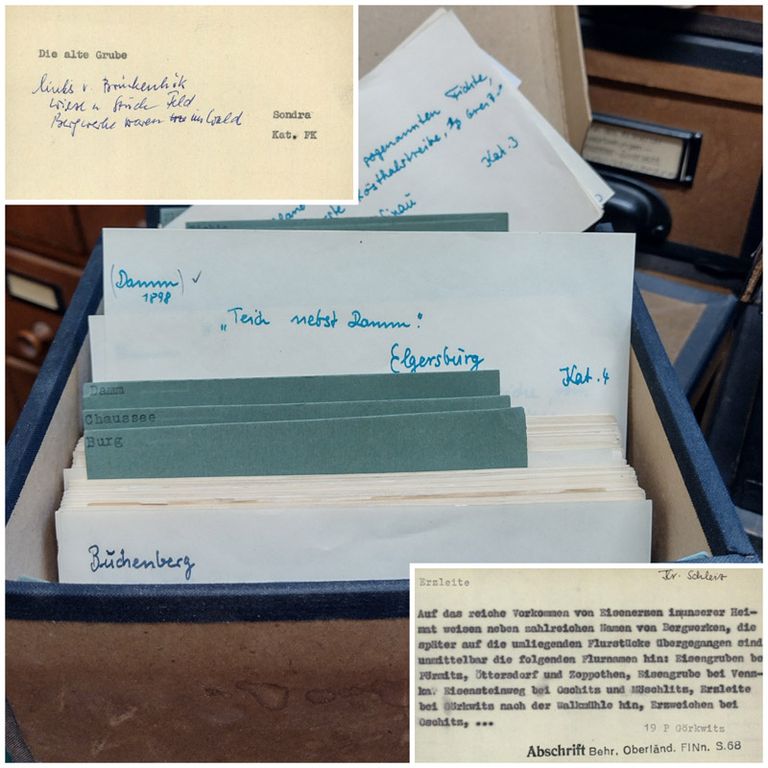

(Foto: Flurnamen-Belegzettel / Thüringisches Flurnamenarchiv)

Lämmerwiese, Himmelreich, Gänsegurgel – Flurnamen wie diese können Geschichten aus vergangenen Zeiten erzählen und sind zugleich oft poetische Wegweiser durch eine Landschaft, die von unseren Vorfahren aktiv genutzt und gestaltet wurde. Sie sind Ausdruck eines kulturellen Gedächtnisses und verweisen auf das tiefe Naturverständnis, das Menschen in einer vornehmlich agrarisch geprägten Welt hatten. Jede Flur hatte ihre Funktion und konnte nach ihren Besonderheiten benannt werden: Ein Feldname wie das Himmelreich beispielsweise deutete auf hochgelegene Freiflächen hin, die Lämmerwiese diente vermutlich der Viehhaltung und eine Gänsegurgel könnte metaphorisch verschlungene Wege oder enge Gassen beschrieben haben.

Auch wenn Flurnamen oft nur innerhalb eines Dorfes oder einer Region gebräuchlich waren, öffnen sie uns heute ein Fenster in frühere Lebenswelten und lassen uns dadurch einen Blick in den damaligen Alltag werfen. Auch Bodenschätze, geologische Besonderheiten oder die Bodenbeschaffenheit selbst finden sich häufig in diesen sprachlichen Denkmälern und ermöglichen uns bis heute, die wirtschaftliche Bedeutung und die naturgeografischen Eigenheiten historischer Regionen zu verstehen.

Flurnamen und Bergbau

Schon im Mittelalter war Mitteldeutschland eine bedeutende Bergbauregion. In Gebieten wie dem Erzgebirge und dem Harz wurde nach Erzen und Metallen gegraben. Aus von Menschen geformten Kulturlandschaften resultieren zahlreiche Namen, die Änderungen und Auffälligkeiten einer Flur deskriptiv thematisieren. Eine Silbergrube oder ein Kupferstieg zeugen von den vor Ort geförderten Metallen; Erzberge, Stollenwiesen oder Erzmühlen lassen allgemeiner auf Förderung und Verarbeitung von Bodenschätzen schließen.

Auch Gruben und Zechen trugen oft eigene Namen wie Segen Gottes, Neue Hoffnung oder Gottesgabe, die als Flurnamen auf das sie umgebende Flurstück übertragen wurden. Diese Namen spiegeln den religiösen Glauben der meist christlichen Bergleute wider, die sich Schutz und Segen für ihre riskante und wichtige Arbeit erhofften. Im Freiberger Revier finden sich Grubennamen wie Christbescherung, Himmelsfürst oder Neue Hoffnung Gottes.

Wo Bodenschätze gefördert wurden, entstanden Flurnamen, die von den jeweiligen Abbaugebieten inspiriert waren, welche oft über Jahrhunderte das wirtschaftliche Rückgrat der Region bildeten. Allein im sachsen-anhaltischen Hettstedt stoßen wir auf verschiedene auf Bergbau zurückgehende Flurnamen wie Grube, Schacht Eduard, Steinbrüche, Silbergrund, Tonloch, Zimmermannschacht, Kupferberg und Kupferkammerhütte. Im südlichen Kyffhäusergebiet finden sich Namen wie Am Spatensberge (Badra, bezieht sich auf mittelhochdeutsch spât für ‚blätterig brechendes Gestein‘), Bei dem Schacht (bei der ehemaligen Grube Gut Glück in Badra) oder Schmelzerhäuschen (Steinthaleben, mit Bezug zu einer Schmelzhütte).

Flurnamen und Bodenqualität

Nicht nur der Bergbau, sondern auch die Bodenbeschaffenheit selbst prägte Flurbenennungen in Mitteldeutschland. Namen wie Torflöcher oder Nasse Wiesen lassen auf (frühere) Feuchtgebiete schließen. Viele Namen spiegeln direkt die Qualität und Beschaffenheit des Bodens wider – ein oft wertvolles Wissen für Landwirte, die den Boden bearbeiteten. Ein fruchtbares Gebiet konnte beispielsweise mit sprechenden, positiv konnotierten Namen wie Goldene Äcker, Specklehde oder Brotkorb bedacht werden. Ein Flurname wie Saurer Boden hingegen verweist recht eindeutig darauf, dass der Anbau der meisten Feldfrüchte vor Ort nicht oder nur mühsam möglich war. Vor allem in ehemaligen Weinanbaugebieten finden wir auch metaphorische Bezeichnungen wie Essigpulle oder Essigkrug. Sie weisen auf verarmte Böden hin, die kaum oder keine schmackhaften Trauben mehr hervorbrachten.

Mehr zu Mitteldeutschlands Boden(-schätzen) bietet unsere Ausgabe mit dem passenden Themenschwerpunkt.

Nicht immer sind die Bedeutungen so offensichtlich: Ein Name wie Hundsbeil, der in Ammerbach bei Jena zu finden ist, scheint zunächst rätselhaft, gibt Kennerinnen und Kennern jedoch trotzdem wertvolle Hinweise auf die ehemalige Bewertung des Bodens. So steht Hund in vielen Regionen in Flurnamen abwertend für minderwertige oder unfruchtbare Flächen, die als wenig ertragreich galten. Das Beil im Namen hat hier nichts mit einer Axt zu tun, sondern geht auf das althochdeutsche Wort buhil, mittelhochdeutsch bühel zurück, das ‚Hügel‘ bedeutet. Das Hundsbeil ist also schlicht ein Hügel oder Abhang mit schlechtem Boden.

Flurnamenforschung in Mitteldeutschland

Trotz ihrer Bedeutung für Geschichts-, Sprach- und Kulturwissenschaften geraten Flurnamen zunehmend in Vergessenheit. Die veränderten Lebensgewohnheiten und die Entfremdung vieler Menschen von der landwirtschaftlich geprägten Natur lassen die einst verbreiteten Namen und Begriffe langsam aus dem Sprachgebrauch und damit aus dem kulturellen Gedächtnis verschwinden. Doch verschiedene Initiativen setzen sich dafür ein, Flurnamen zu bewahren und als kulturelles Erbe zu erhalten. Das historische Thüringer Flurnamenarchiv umfasst etwa 150.000 Namen aus Thüringen und dem Süden Sachsen-Anhalts und bietet Forschenden und Interessierten eine wertvolle Quelle.

Ergänzt wird dieser historische Bestand durch über 45.000 Namen aus ehrenamtlichen Sammlungen und Flurnamen aus über einhundert wissenschaftlichen Arbeiten.

Das gesamte Archivmaterial sowie die neuesten Beiträge werden an der Universität Jena digitalisiert. Unterstützt wird das Projekt von der Thüringer Staatskanzlei und der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek (ThULB). Ziel ist es, das öffentlich zugängliche Thüringische Flurnamenportal stetig zu erweitern. Die Flurnamenforschung trägt so dazu bei, das kulturelle und naturwissenschaftliche Erbe der mitteldeutschen Regionen lebendig zu halten.

Barbara Aehnlich und David Brosius (beide Institut für Germanistische Sprachwissenschaft der Friedrich-Schiller-Universität Jena) betreuen gemeinsam das Thüringische Flurnamenportal.

Beheimatet ist dieses Projekt an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. In Thüringen wurde die Flurnamenforschung 2024 auf die Landesliste des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen.

Zum Weiterlesen:

Thomas Schwämmlein: Flurnamen und Bergbaugeschichte – ein Einstieg. In: Flurnamenreport 2/2003, S. 1–3.

Elisabeth Witzenhausen: Bergbaunamen im südlichen Kyffhäusergebiet. In: Barbara Aehnlich & Eckhard Meineke (Hg.): Namen und Kulturlandschaften (= Onomastica Lipsiensie. Leipziger Untersuchungen zur Namenforschung Band 10), Leipzig 2015, S. 349–360.