Erinnerungen an Nutrias im vorderen Saaledelta

Der Kabarettist und Liedermacher Rainald Grebe verewigte Thüringen als „das Land ohne Prominente“ und schenkte dem Freistaat damit eine populäre Landeshymne. Nun hat er seine Autobiografie vorgelegt. Eine Buchkrititik zu Rheinland Grapefruit. Mein Leben.

von Frank Kaltofen

(Foto: unique Jena)

„Vier Wochen Reha. Vier Wochen Vollpension. Endlich habe ich Zeit zum Arbeiten.“ – Rainald Grebe, in einer Reha-Klinik der Charité, Neurologie: Der 1971 geborene Theatermann und Liedermacher leidet unter Vaskulitis, einer seltenen Autoimmun-Erkrankung. Bereits 2017 hatte Grebe in der Pause eines Konzerts einen Schlaganfall erlitten. „Im Januar sechs kleine Infarkte in allen Regionen des Hirns. Trotz medikamentöser Einstellung, ungewöhnlich.“ Vielleicht wäre dieses Buch ganz anders oder gar nicht entstanden, hätte sein Autor nicht diese gesundheitliche Talfahrt erlebt.

Nun also: Logopädie, Koordinationsübungen, Gedächtnistrainings in der Klinik. Der Fokus aber: „Das Buch. Meine Biografie“. Zeit zum Arbeiten: „Im Mai ist Abgabe“. Wie soll sie heißen, die Autobiografie eines Rainald Grebe? Der Patient kritzelt Ideen untereinander. „Das Nutria im vorderen Saaledelta“? So wird das Buch letztlich nicht heißen, aber die Idee fällt als eine Hommage an Grebes Zeit in Jena ins Auge.

Die 336 Seiten starke Autobiografie ist nicht sein erstes Buch; davon zeugt ein Zeitungsartikel aus dem Lokalblatt seiner Herkunftsregion nahe Köln vom Dezember 1983: Die Vogelwelt von Frechen hieß das Werk des gerade einmal zwölfjährigen Rainald, mit einer gedruckten Auflage von 20 Exemplaren. Heute weiß man, dass es Grebe weder bei der Ornithologie noch im elterlichen Frechen hielt: Nach der Wiedervereinigung zog es ihn nach Berlin, eine Stadt, die in dieser Zeit wie kaum eine andere Aufbruch versprach. Wo er Puppenspiel studierte, an der Schauspielschule Ernst Busch – und, so berichtet das Buch, ohne Mietvertrag in den Altbauten Ostberlins unterkam.

„Berlin war mir verschlossen. Ich war einfach nicht hip, nicht gut genug für diese Stadt. Da war die Provinz eine 24-Stunden-Apotheke. Eine Wohltat. Jena-Paradies.“

Jena, seiner ersten mitteldeutschen Station, widmet Grebe ein eigenes Kapitel. Nach dem Diplom-Abschluss in Puppenspiel kam er Ende 1999 in die Saalestadt; „Jena kannte ich wie die meisten nur von der A4“, gibt er zu, „linkerhand einige pittoreske Plattenbauten“. Bis 2004 wirkte er als Schauspieler und Dramaturg am Theaterhaus Jena. Im Buch erinnert er sich unter anderem an seine erste Regie-Arbeit Jena kocht, die als Theaterspektakel die Kulturarena im Sommer 2000 eröffnete. Die Resonanz damals: durchwachsen. Aber Grebe scheut keine Absurdität, keinen Grenzgang; „wer seinen FAUST sehen und dabei den Pelzmantel im Foyer zeigen will, der geht eh nach Weimar.“

Der Jenaer Grebe, auf einem Foto beim jährlichen Kernberglauf trägt er Startnummer 1536. Auch Klaus-Dieter Werner, der frühere Geschäftsführer des Theaterhauses, begegnet uns in der Autobiografie Grebes – der benennt den kleinwüchsigen Werner schelmisch als „Dieter Grossmann“. Beide werden über die Jahre in zahlreichen Theaterproduktionen jenseits der Saalestadt zusammenarbeiten, etwa in Leipzig, wo Grebe am Central-Theater unter anderem die Exotismus-Farce WildeWeiteWeltschau inszenierte. Doch diese zweite Station in Mitteldeutschland ist an dieser Stelle noch Zukunftsmusik.

Bevor Grebe im Jahr 2004 von Jena nach Berlin zurückkehrt, gibt er im Theaterhaus sein Abschiedskonzert, das kurz darauf als sein erstes Live-Doppelalbum veröffentlicht wird. Darauf zu finden: spätere „Grebe-Klassiker“ in seinen Kabarett-Auftritten wie „Apachenjunge Lukas“, „Familie Gold“ und nicht zuletzt die heimliche Landeshymne „Thüringen“. Im Folgejahr legt er mit „Brandenburg“ einen weiteren Bundesland-Song nach, den heute wohl die meisten mit seinem Namen verbinden.

„In der Zeitung stand ich manchmal im Feuilleton, im Panorama, in der Leute-Rubrik oder Was ist los am Wochenende. Demnächst bei Medizin und Wissenschaft.“

Heute also sitzt Grebe dort, in diesem Brandenburg, unweit Berlins in einer Reha-Klinik, „Tür an Tür mit der Psychiatrie. Deshalb die ganzen Gitter…“ – man denkt an Grebes Lied „Gilead“ von seinem autobiografisch geprägten Studio-Album Das Rainald Grebe Konzert (2012). Der Liedtext behandelt seinen Zivildienst in der Psychiatrie in Bielefeld, Gilead 4, geschlossene Abteilung. Es gehört zu Grebes bemerkenswerten Talenten, auch aus Leid Liedgut zu machen, ohne das Besungene ins Lächerliche zu ziehen – meistens jedenfalls.

Viele Seiten widmet er diesem Rückblick auf die Psychiatrie, immer wieder erkennt man Passagen aus diesem und anderen seiner Liedtexte wieder. Ebenfalls aus dem Kontext des Rainald Grebe Konzerts kennt man einige der im Buch abgebildeten Fotos, wie das, auf dem der junge Rainald am Klavier in seinem Elternhaus zu sehen ist, in Frechen nahe Köln. Ein Elternhaus, in dem es gegen nichts aufzubegehren gab, denn Rainald durfte, so erinnert er sich, sein eigenes Ding machen, durfte rauchen, trinken.

Natürlich finden sich auch das obligatorische Babyfoto sowie diverse Urlaubsschnappschüsse in dem Buch; ebenso allerhand Notizen und Erinnerungsstücke, kleine Reime und Zeichnungen. Dazu haufenweise Anekdoten, über Drogenkonsum, denkwürdige Hotels, Töpferkurse und sorbische Ostereier. Unweigerlich liest man diese mit seiner markanten Stimme im Hinterkopf, samt der gehetzten Betonung.

Man ahnt dabei schnell: Längst nicht alles davon ist wirklich so passiert. Künstlerische Freiheit sozusagen. Und ja, manches ist bedeutungsschwangerer Quark. Lesenswert ist es dennoch, als eine Art biografisches Gesamtkunstwerk. Ein fragmentarisches allerdings – aus künstlerischer Intention oder aus Notwendigkeit? Beides wäre nachvollziehbar.

„Mir fällt nicht ein, was es heut zu essen gab. Aber die Scheißkindheit, als wär’s gestern. Hühnerfrikassee.“

Immer wieder reflektiert der heutige Grebe auch über seinen eigenen Geisteszustand, beschreibt seine Schwierigkeiten, die Wörter zu finden: Alles wird plötzlich zu „Dings“. „Was mache ich hier? Ich bin berufsunfähig. Den Satz schreib ich mir mit Edding an die Tapete.“ An anderer Stelle rekapituliert er ein Telefonat mit seiner kleinen Tochter: „Du stirbst noch nicht? Nein, ich lebe noch ganz lang. Bis ich sieben bin, lebst du? Noch länger. Bis ich acht bin? Noch länger. Bis ich 100 bin! Ja, in etwa.“

So und auf ähnliche, fast tragikomische Weise schafft es Grebe, auch aus Aufzeichnungen seines Reha-Aufenthalts eine Menge Unterhaltsames und Nachdenkliches zu ziehen. Er textet vorsorglich seinen eigenen Nachruf für die Zeitung. Grebe geht offen damit um: mit der Angst, vergessen zu werden, nichts Besonders zu hinterlassen – „Du weißt doch, wie’s läuft. Wie unerbittlich die Zeit über einen Menschen hinüberweht. Wie schnell der Schock nachlässt. Da gibt’s zu viele Pushnachrichten, die aufploppen, Kochrezepte, Staumeldungen, Liveticker, da ist so ein Tod einfach zu wenig.“

Sind die 336 Seiten also auch eine Selbstvergewisserung? Die Endlichkeit denke man jetzt immer mit, bei jedem Lied, bei allem, was man schreibt, reflektierte Grebe nach der Veröffentlichung des Buchs in einem Interview.

So abgedroschen es vielleicht klingt: Grebe hat nicht einfach ein Buch über sein Leben geschrieben, er hat ein Buch übers Leben geschrieben. Darüber, wie das so ist, leben, und wie es vielleicht zu Ende geht – und dass der Gedanke an jenes Irgendwann eben auch dazugehört. Das Ergebnis ist ein ausgesprochen bedrückendes Buch, und – dennoch – ein heiteres zugleich.

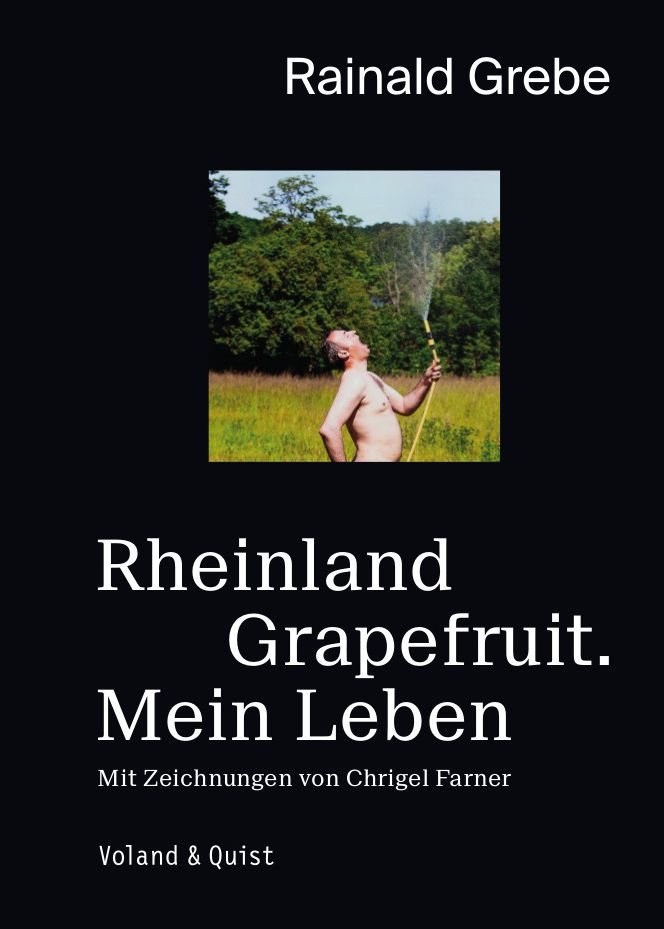

Rainald Grebe:

Rheinland Grapefruit. Mein Leben

Voland & Quist 2021

336 Seiten