Essay:

Vom Tagebaurand zum Badestrand

Ein Blick auf Bergbau und Landschaftsgestaltung in Mitteldeutschland.

von Martin Baumert

Viele Menschen – Einheimische wie Besuchende – schätzen an Mitteldeutschland die hohe Dichte an Seen. Immer wieder belausche ich Menschen, die von der wunderschönen Natur des mitteldeutschen Seenlandes schwärmen. Dabei scheinen sich die Menschen nicht bewusst zu sein, dass sie sich in einer durch die Ressourcenextraktion veränderten Landschaft bewegen – das Diktum einer in ihrer Totalität beeinflussten Landschaft liegt nahe. Dabei steht dem seinerzeit gewinnbringenden Abbau der Braunkohle ein bis heute kostenintensiver Wiederaufbau der Landschaft gegenüber – mit einem für das ungeübte Auge positiven Resultat.

Die Auseinandersetzungen mit den Hinterlassenschaften des Braunkohlenbergbaus ist fast so alt wie die Förderung selbst. Sie beginnt im 19. Jahrhundert, als Landbesitzer sowohl im preußischen als auch im sächsisch-thüringischen Raum die Einebnung der Bruchfelder des Tiefbaus forderten, die ihre Pächter durch den untertägigen Kohlebergbau hinterlassen haben.

Mit dem Aufkommen der Tagebaue ab den 1890er Jahren und dem gesamten Abtragen des Deckgebirges verschärfte sich das Problem maßgeblich, musste doch nun eine Landschaft aus der Mondlandschaft neugestaltet werden. Das war aber noch nicht der technische Höhepunkt der Landschaftszerstörung: In den an die Oberfläche gebrachten Böden befinden sich Schwefelverbindungen, die mit Sauerstoff zu Schwefelsäure oxidieren und den pH-Wert von Wasser und Boden senken. Eine Begrünung dieser Flächen ohne vorherige Melioration, also gezielte Maßnahmen der Bodenverbesserung, ist nicht möglich. So stehen Kippen steril in der Landschaft und beeinträchtigten die umliegenden Felder, Wälder und Dörfer bei jedem Windstoß und jedem Regenfall mit der phytotoxischen Erde. Erst in den 1950er-Jahren werden Verfahren entwickelt, um diese sauren Böden einer Rekultivierung zu zuführen.

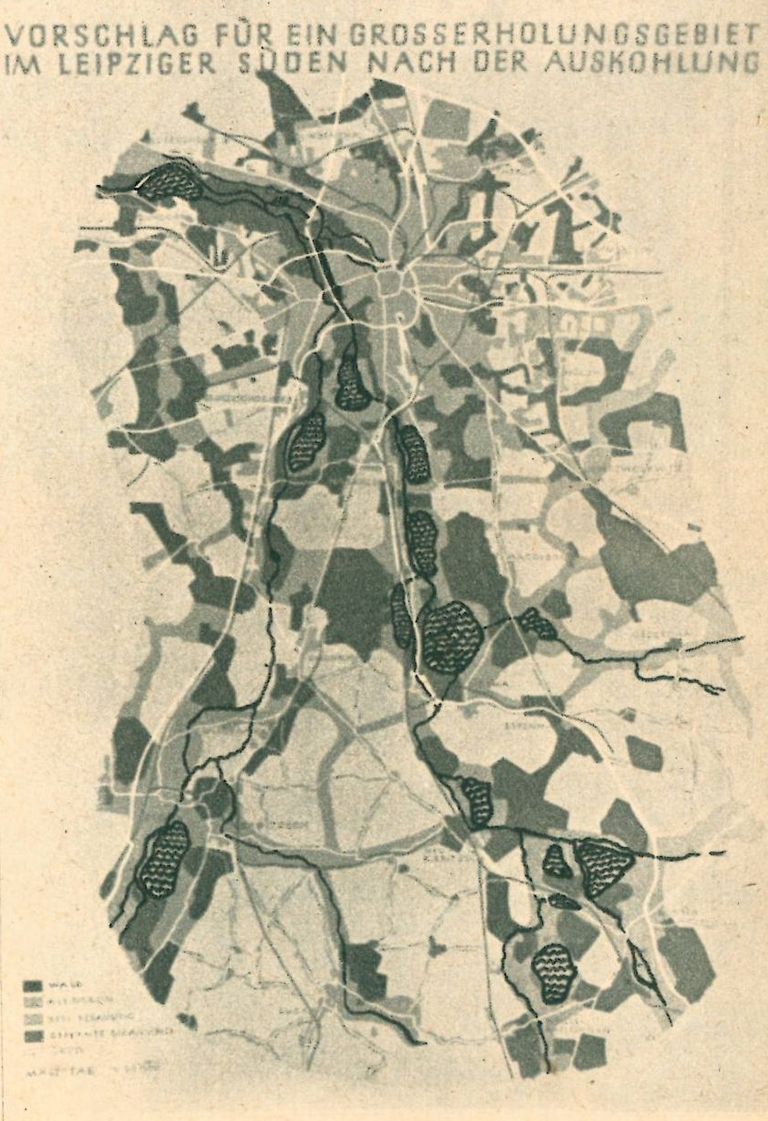

Nahezu zeitgleich entstehen an der damaligen Karl-Marx-Universität Leipzig am Institut für Landschaftsgestaltung unter Gerhard Darmer (1902–1992) erstmals Pläne, den Südraum Leipzig nach seiner Auskohlung für die Naherholung zu gestalten. In diesen finden sich nicht nur Seen und Halden als Aussichtspunkte, auch eine Bahnanbindung an das nahe Leipzig ist Teil der Vision.

Das Seenland bleibt Utopie – vorerst

Was von Darmer und seinen Arbeiten bleibt, ist besonders der Sanddorn: Der Landschaftsforscher hatte 1944 im Fach Biologie zum Sanddorn promoviert und brachte ihn als erster auf den sandigen nährstoffarmen Böden aus. Was für uns heutzutage eine reizvolle Abwechslung ist und Vögeln einen geschützten Brutplatz bietet, wird von der Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) – dem heute für die Sanierung zuständigen Unternehmen – hingegen kritisch gesehen: Der Sanddorn beschädigt mit seinen Wurzeln Wege und wird als Neophyt abgelehnt.

Erster Entwurf für ein „Großerholungsgebiet im Leipziger Süden nach der Auskohlung“ (1950er Jahre).

(Grafik: „Das Magazin“, 1954)

Darmers Idee eines Seenlandes blieb, unter der prekären ökonomischen Realität der DDR, Utopie. Es fehlte das Geld und gleichzeitig war die Wirtschaft auf Gedeih und Verderb auf die Kohle angewiesen. Weder das Landeskulturgesetz 1970 noch die Etablierung des Ministeriums für Umweltschutz und Wasserwirtschaft 1972 – immerhin das zweite weltweit – änderten dies. Dennoch liefen Planungen, Forschungen und Realisierung bis zum Ende der DDR weiter. Eindrucksvolles Beispiel im Mitteldeutschen Raum ist der damals wie heute beliebte Kulkwitzer See im Westen von Leipzig, der 1973 eröffnet wurde.

Albrecht Krummsdorf (1926–2014), der profilierteste Rekultivierungsexperte der DDR, führt die Idee seines Lehrers Darmer fort und ist für die erste vollständige Planung der Bergbaufolgelandschaft im Südraum Leipzig 1974 verantwortlich. Auffällig in den Planungen sind die abweichenden Größen der Wasserflächen im Vergleich zu heute. Aus Kostengründen orientierte sich die DDR an einem einheitlichen Wasserstand, was zu kleineren Wasserflächen im Seenland geführt hätte.

Gleichzeitig zeigen die in den Planungen eingezeichneten Abbaugrenzen, dass sich der Bergbau noch deutlich weiter ausgebreitet hätte. Beispielsweise wären dem Tagebau Espenhain neben dem Oberholz bei Großpösna mit seinem Botanischen Garten die Ortslagen Störmthal und Güldengossa zum Opfer gefallen; der Braunkohleabbau wäre erst vor den Toren Leipzigs zum Stehen gekommen. Im Norden von Leipzig hätte der Tagebau Breitenfeld eine Verlegung der Autobahn 14 erforderlich gemacht. Und die „Leipziger Badewanne“, der heutige Cospudener See, hätte den Leipziger Auwald bis auf die Höhe der Richard-Lehmann-Straße verschwinden lassen.

Für die oft kolportierte Umsiedlung Leipzigs finden sich hingegen in den Akten keine Belege. Eine in den 1960er-Jahren kurzeitig ins Auge gefasste Devastierung von Markkleeberg-Ost bis zum Agra-Gelände scheitert an den zu hohen Kosten für Ersatzwohnungen. Die Kosten für die Umsiedlung einer Großstadt hätten die Wirtschaft der DDR überfordert.

„Gleichzeitig zeigen die in den Planungen eingezeichneten Abbaugrenzen, dass sich der Bergbau noch deutlich weiter ausgebreitet hätte… der Braunkohleabbau wäre erst vor den Toren Leipzigs zum Stehen gekommen.“

Das Ende der DDR bringt freilich ein Ende der ausschweifenden Abbauplanungen. Für die schrumpfende Wirtschaft und Bevölkerung sowie den veränderten Marktzugang wird weniger Braunkohle benötigt. Dagegen beginnt nun endlich die Realisierung der früheren Rekultivierungsplanungen. Einen wichtigen Anteil daran hat Andreas Berkner, der bis 2024 die Regionalplanungsstelle Leipzig leitete und sich bereits in der DDR-Zeit Rekultivierungsfragen zuwandte. Nun sind es die ehemaligen Kumpel, die nicht nur ihre alten Arbeitsgeräte entsorgen, sondern auch aus den Mondlandschaften das Leipziger Neuseenland formen. Politisch getragen wird die Idee vom Leipziger Regierungspräsidenten, Pfarrer und früheren Umweltaktivisten Walter Christian Steinbach.

Aber auch in anderen Regionen Mitteldeutschlands bewegte sich etwas. Der Chef des Dessauer Bauhauses Rolf Kuhn (1946–2024) blickt auf das nahe Bitterfelder Revier und hat eine künstlerische Vision für die Goitzsche, die er schlussendlich 2000 bis 2010 in der Internationalen Bauausstellung Fürst-Pückler-Land im Lausitzer Revier realisieren kann. Bleibenden Eindruck in Mitteldeutschland hinterlässt er mit der Stadt aus Eisen („Ferropolis“) bei Gräfenhainichen. Hierin zeigt sich auch ein neues ästhetisches Konzept, das versuchte die Zeugnisse des Bergbaus als Landmarken in Wert zu setzen. Zu diesem Zeitpunkt stecken sowohl Industriedenkmalpflege als auch Industriekultur noch in den Kinderschuhen.

Weniger populär und dennoch bedeutsam sind der Erhalt des ältesten Braunkohlengroßkraftwerkes Deutschlands in Vockerode sowie der Gartenkolonie Zschornewitz. Hierbei handelt es sich um Versuche den strukturschwachen Bergbaufolgeregionen durch Rekultivierung und Sanierung der ökologischen Schäden sowie erhaltenswerter Denkmale eine neue Perspektive zu geben. Freilich – und das lässt sich über das Versprechen einer touristischen Zukunft für alle ehemaligen Bergbauregionen sagen – Tourismus schafft vor allem Niedriglohnarbeitsplätze, sollte darum also nur flankierend in der Wirtschaftspolitik einer Region ausgewiesen werden. Einen vollwertigen Ersatz für Industrie-Arbeitsplätze bietet er hingegen nicht.

Altlasten bedrohen die touristische Zukunft

Trotz der beeindruckenden Leistung der letzten Jahrzehnte bleiben Leerstellen der Sanierung. Diese betreffen vor allem die ökologischen Folgen, aber auch die Zukunftsversprechen. Die bekannteste Altlast ist die Grube Johannes bei Wolfen, umgangssprachlich aufgrund seiner Belastung mit Quecksilber als „Silbersee“ bezeichnet, der bis heute seiner abschließenden Sanierung harrt. 2022 musste ein Versuch der Verfüllung aufgrund der Ausgasung von giftigem Schwefelwasserstoff abgebrochen werden.

Aber auch andere Altlasten bedrohen die touristische Zukunft der Region, wie beispielsweise eine Ölblase unter dem früheren Benzinwerk Böhlen. Teilweise liegen die Probleme in unserer unmittelbaren Vergangenheit, wie im Fall der seit 2021 geschlossenen Kanupark-Schleuse zwischen Störmthaler und Markleeberger See. Diese ist nach einer Rissbildung und der damit verbundenen Gefahr eines Bruchs und einer damit einhergehenden Flutwelle gesperrt und wird aufwendig saniert. Ob sie jemals wiedereröffnet, ist aktuell unklar. Ursache war dabei die mangelnde Verdichtung des Baugrundes durch den ausführenden Sanierungsbetrieb, dass eine Unterspülung des Bauwerkes begünstigte.

Mitteldeutschland nach der Braunkohle: drei Beispiele aus der Region

Ein weiteres Problem sind die so genannten Ewigkeitskosten: Wie der Name sagt, bestehen diese solange, wie der Mensch die ehemaligen Bergbauflächen und ihre Umgebung nutzen will. Hiermit ist besonders die Regulierung des Grundwasserspiegels gemeint. Ein unkontrolliertes Ansteigen kann die Stabilität des Untergrundes gefährden und gefährliche Rutschungen auslösen. Die Katastrophe von Nachterstedt, bei der 2009 eine Siedlung auf nicht verzeichneten Altkippengelände am Concordiasee im Untergrund versank und drei Menschen mit sich riss, zeigt die Gefahren, die von der Bergbaufolgelandschaft ausgehen.

Informieren statt nur konsumieren

Bergbau ist immer ein erheblicher und dauerhafter Eingriff in Landschaft und Natur. Die für uns heute lockenden Seen haben eine anthropogene Geschichte, die eine weitere kostenintensive Betreuung durch uns und folgende Generationen bedarf. Im öffentlichen Diskurs um die vermeintlich billige Kohle tauchen diese Aspekte hingegen nicht auf – im Gegenteil: So ist bereits heute abzusehen, dass der Lausitzer Braunkohlenbetreiber zu wenig Geld für Rekultivierungen zurückgelegt hat.

Eine demokratische Landschaftsplanung lebt aber auch vom Engagement der Bewohner, die sich differenziert über den Zustand ihrer Landschaft informieren, anstatt diese nur passiv zu konsumieren.

Der Autor

Martin Baumert (Jg. 1985) beschäftigt sich schon seit 2007 mit der Geschichte der Braunkohlenindustrie. 2020 reichte der Historiker seine Dissertation zum Braunkohlenindustriekomplex Böhlen-Espenhain an der Universität Leipzig ein.

In seinem 2023 erschienen Buch „Das Beste nach oben!“ wendet er sich der Forschung und Praxis der Rekultivierung in der DDR zu. Aktuell arbeitet er am Deutschen Historischen Museum in Berlin.